|

옴이란 옴 진드기가 피부에 기생하면서 생기는 질환으로, 밤에 심해지는 가려움증이 특징적이다. 옴 진드기는 주로 야간에 사람 피부의 가장 겉 부분인 각질층 내에 굴을 만들게 되는데 이때 진드기에서 나오는 분비물이 알레르기 반응을 유발하여 가려움증이 나타난다.

2일 대한피부과학회지 최근호에 실린 '한국에서 옴 감염의 역학 및 임상적 연구'라는 논문에 따르면 전국 25개 대학병원 피부과 연구팀이 2012년 8월부터 2013년 12월 사이 병원을 찾은 1천539명의 옴 감염 환자를 대상으로 조사한 결과, 10세 미만 소아(14.2%)와 60세 이상(13.7%)에서 옴 발병률이 가장 높았다.

1차적으로 옴 감염이 일어났을 것으로 추정할 수 있는 장소는 자택이 68%로 가장 많았지만, 의외로 종합병원·요양원·요양병원이 각각11.2%, 8.2%, 6.3%로 옴감염에 취약한 것으로 나타났다. 이어 1% 미만이었지만 유치원과 군부대에서 감염된 경우도 있었다.

감염 경로를 추정할 수 있는 환자 중 27.9%(75명)는 동거하는 성인 가족에 의해 감염된 것으로 분석됐으며, 27.1%(73명)는 병원 또는 요양원의 다른 환자나 의료진이 감염원으로 지목됐다. 또 4.5%(12명)는 병원 또는 요양원의 간병인에 의해 감염이 된 것으로 추정됐고, 동거하는 소아 가족에게서 감염된 경우도 4.5%(12명)로 조사됐다.

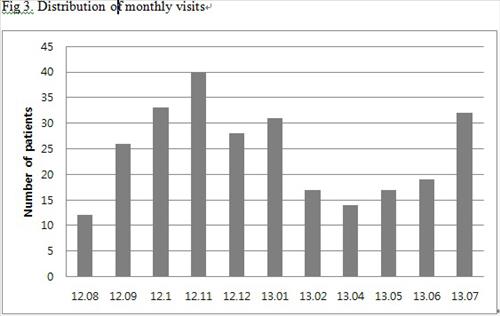

특히 가을철인 10월과 11월의 옴 환자는 각각 12.3%, 14.9%를 차지했고, 거동에 불편을 호소하는 환자는 20% 가량으로 나타났다. 하지만 옴 환자 가운데는 진단을 받기까지 약 6개월이 소요된 경우도 있었으며, 50세 이상 고령일수록 진단이 늦었다.

옴이 감염된 부위는 배 70%, 팔 63.1%, 등 61.6%, 손 60.2%, 손가락 사이 40.6%, 발바닥 36%, 얼굴·목 23.2% 등의 순으로 많았다.

중앙대학교병원 피부과 홍창권 교수는 "옴은 전염성이 매우 높은 만큼 환자가 발생하면 빨리 격리해 치료하고, 같은 방을 쓰던 사람들도 3주 가량의 잠복기간을 감안해 하루나 이틀 정도 옴 치료를 함께 받도록 하는 게 바람직하다"면서 "감염환자가 사용하던 침구와 속옷도 반드시 빨아서 일광소독을 해야 한다"고 권고했다.

한편, 국민건강보험공단의 2007~2011년 옴 진료비 지급 자료를 보면 옴 환자는 2007년 3만6천688명에서 2011년 5만2천560명으로 43.3% 늘었다.

|

▲ 월별 환자 추이 |

Copyright © 의약일보